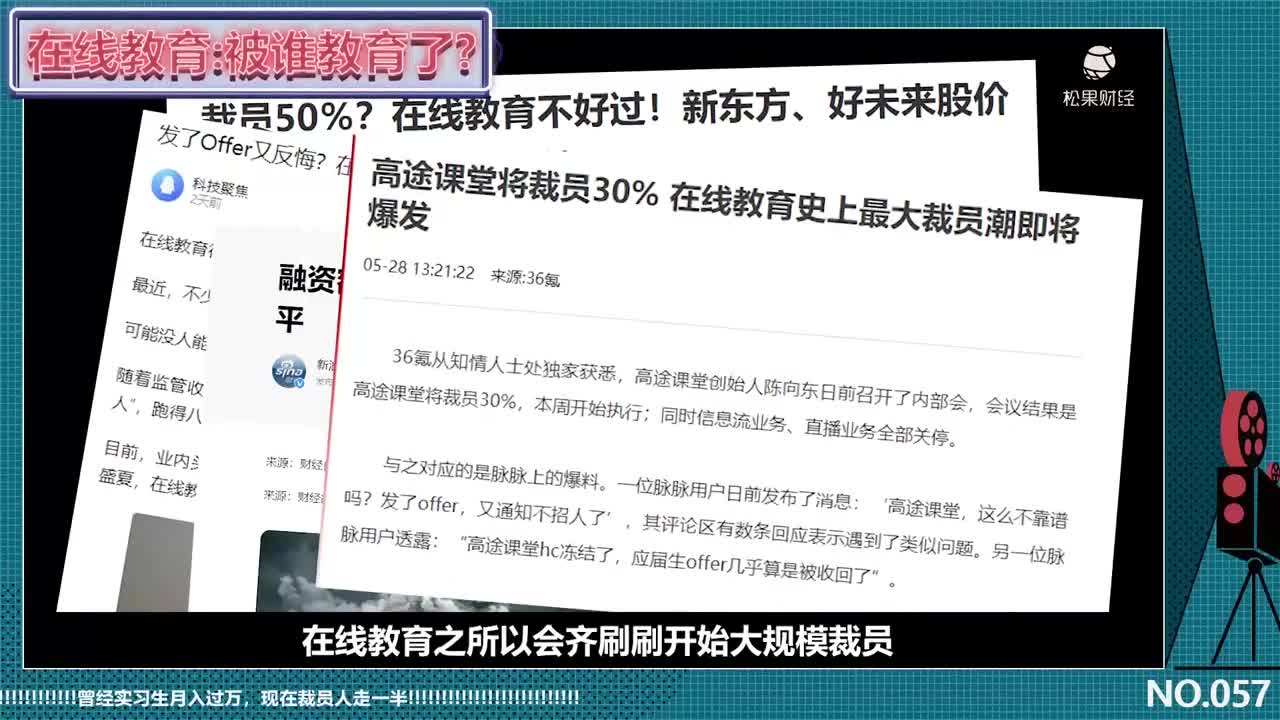

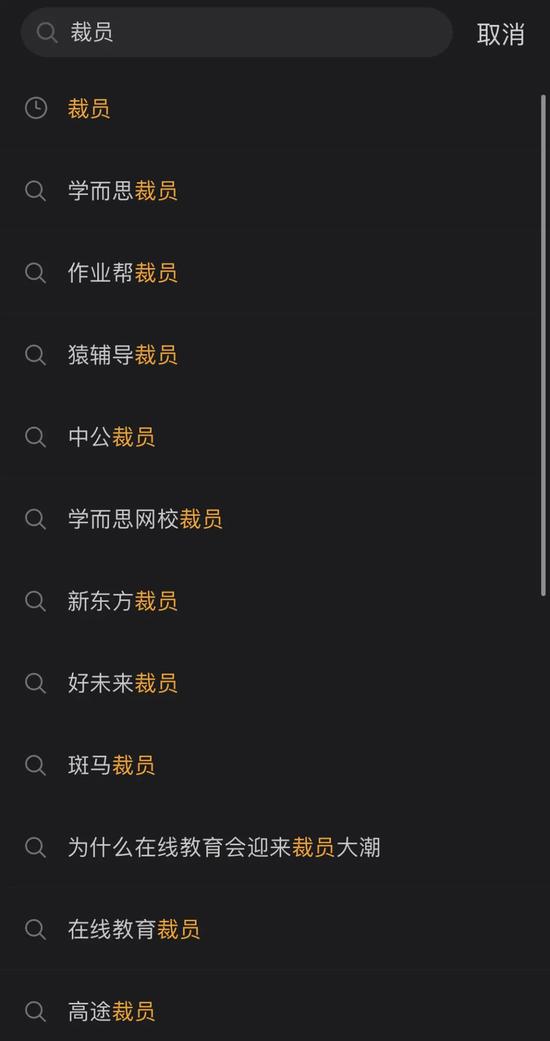

在線教育敗局始末:短短兩個月,從招聘走向暴力裁員 那些離開在線教育的年輕人 文| 李曉蕾 封面來源 | 視覺中國 被叫進領導辦公室的前一秒,安安還在跟品牌方談新一輪的合作。從房間出來,安安就成了準待業人士,工作沒了。 在這之前,領導反復安撫,安安和同事都認為,這場在線教育的裁員潮中,他們成了幸運兒。一切毫無征兆。至少在眾多在線教育公司爆發裁員的5月,部⻔還招了新員工,人員不減反增。 “但該來的還是來了”,連同那位從另一家教育公司跳槽來的新同事,他們一起被裹挾在洪流中。 公司留給他們反應的時間只有三天,工作交接完畢,安安從公司離開的那一天,恰好是他入職一周年。事發突然,他不但沒來得及提前物色工作,簡歷信息也停留一年前,接下來做什么是未知。他唯一肯定的是,“不會再找任何在線教育行業的工作”。 安安入行的時候,正值在線教育最⻛光的時刻。行業融資、上市消息不斷,拿到錢的公司鉚足了勁,要在市場中開辟自己的位置。這反映在上一個暑期檔的瘋狂廣告大戰中。 短視頻平臺、信息流產品上,地鐵、電梯、綜藝廣告,在線教育產品輪番上陣。呱呱⻰英語的廣告打到了伴魚公司那幢樓的電梯里,猿輔導母公司猿力集團在字節跳動,曾創下過日投放3666萬元的紀錄,他們買來蛋糕,開了一瓶香檳慶祝這樣的歷史時刻。 這一年的瘋狂戰爭過去,暑期檔又來了。大量和安安一樣的年輕人,或主動,或被動離開了在線教育行業。他們有人厭倦了行業競爭的野蠻生長,有人不愿意再處在隨時會失去工作的憂慮中,有人在這里,“一朝被蛇咬,十年怕井繩”。 監管的到來,讓在線教育瘋狂廣告戰爭的時代提前宣告結束,企業的招聘和裁員正在同步進行,而這些年輕人,已經決定了離開,不再回來。 野蠻生長與“開單套路” 周游現在還會接到在線教育公司銷售打來的電話。這是她上一份工作的遺留癥。 2018年,從教育學專業畢業后,周游進入上海一家K12教育公司,成為管培生。她的工作崗位名為“課程顧問”。直到真正開工,她才明白,這就是披著外衣的銷售。 周游每天的工作就是打電話,詢問家長是否需要補課,給孩子約免費試聽課,再引導買課。衡量她工作的KPI只有兩項,打電話的時長或者數量,為了完成KPI,她還找過好朋友冒充家⻓。但決定她工資的是最終的開單率。 周游遇到過家庭經濟條件很差的學生,和爺爺奶奶一起生活,沒有Wifi,試聽課結束之后,發現無法負擔補課費。周游現在還記得爺爺失落的神情,她提議讓孩子多聽幾節試聽課,學一下不會的地方,不買課也沒關系,但爺爺覺得買不起,也不想占便宜。 “教育資源和不同家庭經濟能力的不均衡,試聽后發現買不起也是一種隱性的傷害,讓人很難受。”周游說,教育是個良心活,但做銷售,太講良心就沒辦法賺錢。半年之后,她果斷選擇離開教育行業。 到今天,背負銷售業績壓力的不止是銷售團隊。很多時候,課程顧問、輔導老師、主講老師,都是銷售轉化中的一環。他們最終拿到手的薪資多少,與簽單數量息息相關。 一位從業者告訴Tech星球,他曾在地鐵里聽到過一段對話,背負業績的輔導老師有個單子沒談下來,對方家長無法負擔一期幾千元的支出,主管親自出馬。“先是灌輸教育焦慮,說服對方后,教會他們怎么開通移動支付工具,怎么開通分期付款,生生談下了這個單子。” 從“買完課能不能退”,到“家長說沒錢怎么辦”,幾乎每個公司都有一套固定的話術,來應對銷售過程中所面臨的各種問題與情景。為了提高效率,他們通常會將經驗整理成冊。大多數公司與學而思一樣,銷售經驗的冊子名為“百問百答”,呱呱龍則叫“開單寶典”,也有公司名為“開單秘籍”。 比起成文的銷售話術,張嘉更厭倦銷售、教學中無孔不入的套路。她曾旁聽過一次銷售勸服家長的過程,“這點錢您家肯定是掏得出來的”,“孩子不報班,以后考不上高分,大學了,工作了肯定會怨恨你”,“這都是對孩子的投資”。 從大二實習開始,張嘉就一直在在線教育相關的企業,目睹了不少促成轉化而使用的各種套路。 她拿導流課舉例,為了達成這一點,一些老師會動用一些心理的小技巧。強調自己的學歷,暗示學校老師的授課內容有誤,反向構建自己的權威。“上課的核心不是教授知識,而是讓固定的知識點具備對不同學生的吸引力,隨之帶來銷售轉化。” 背后的原因是,導流課的流量多少通常與抖音的分發邏輯類似,一開始分配固定的流量,轉化率提升后,再隨之增加流量的灌注。不少老師已經明白,他們需要在規定時間中不斷抓住學生的注意力、興奮點。 張嘉總結說,“知識點和段子的結合,順序結構調整都很有講究。什么時候答題,什么時候起音樂,都是類似劇本的節奏,要有一個又一個的高潮點。” 過去傳統的在線教育機構,拿下一個個的城市,背后依靠的是在教學質量的基礎上,家長與學生的口碑傳播,這是一種民間非標準化的評判標準。但現在,一堂課的核心變成了怎么做花樣,只需要找到家長和學生的興奮點,對師資優質程度的評判標準被置換為:學生的付費轉化率,銷售的關單效率。 一切都與銷售轉化強綁定,這成為張嘉暫時停止尋找在線教育相關工作的重要原因之一。 瘋狂擴張之后 比起對現狀失望而離開的年輕人,另一批離開行業的年輕人則顯得無可奈何。 2019年底,為了解決與男友異地戀的問題,李婷婷有了一段居住地不確定的工作空窗期。在線教育正火,授課時間地點也相對自由,李婷婷注冊成了在線教育機構學霸君的兼職數學老師,貼補生活費用。 這樣工作持續了一年后,好景停留在2020年12月25日。這是他們發工資的日子。李婷婷記得,起初有人在企業微信中發了通知,讓老師們注意查收工資。很快,消息撤回,措辭換成了“銀行接口的問題,薪資發放待定”。 之后第一天,有人在公司群問,還要不要繼續上課,后來有人提議集體罷課。課停了,但工資遲遲未到賬。這一拖,直到半年后的今天,李婷婷都沒能收到最后兩個月的工資。 李婷婷不知道家長們是怎么輾轉找過來的,一個并非她所帶的學生家長,聯系到她,讓她把購買課程的貸款停掉。隨之而來的是不斷打過來的微信電話,家長急了,找不到平臺,只能轟炸老師。“他以為錢給老師了,但其實我和他一樣,都是受害者”,李婷婷覺得自己屬于“啞巴吃黃連”。 直到1月初,課程規劃師發布朋友圈,她才確定,自己所在的平臺,在行業風頭正旺時,竟然暴雷了。 為了討要薪資,他們集結成群,大家自發依照簽約合同地址、公司地點等二次組建,群從一個裂變成了十幾個,但李婷婷沒有看到過維權成功的案例。 這些群漸漸變得很安靜,其他在線教育機構的人潛入群中挖角,一些老師選擇將這次的經歷當作是“意外”,跳槽重新開始,但李婷婷對現階段的在線教育徹底失去了信心。 原本,她把這次的工作經歷當作轉行到教育行業的跳板,但跳板斷了。被這樣的經歷挫傷后,過完年,李婷婷幾乎毫不猶豫地回到她的老本行,軟件行業。“哪怕以后做教育,我肯定會去公立學校,至少資金沒了,也有安置和補償措施。” 當時李婷婷聽到了大量的傳言,有人說競爭對手攪黃了新一輪的融資,有人說大量投放后,資金無法回本。在大肆的價格戰、流量戰爭,以試圖瓜分更多市場份額的當時,虧損是在線教育平臺逃不開的難題。 待過多個在線教育創業公司,也曾在投資機構看過教育項目的陶晨毅,早早就在社交平臺表示過對在線教育平臺流量戰爭的擔憂。她眼看著教育機構對于市場規模的迫切追求下,原本為了導流做的小班課,單價從99元做到了49.9,再到19.9,9.9,直到最后的1塊錢。 但要知道,現在單個用戶的獲客成本,控制好的能做到幾百元,不好的能達到上千元。這也就意味著,由于大量不計成本的投放,只有千方百計地將試聽課用戶盡可能發展為付費用戶,購買一期正價課,才有可能剛剛回本。 “無論從商業邏輯還是教育本身的特點來說,這都是很不健康的。” 原本她認為,跟共享單車、外賣、打車的燒錢戰爭一樣,資本終將會有停止無止境的競爭,主動降溫的那一天。在屢次三番的裁員消息,在線教育企業暴雷消息傳出之后,更嚴峻的局面比所有人預想中的都更早地到來了。 主動與被動離開的年輕人 K12第一次進入集體面臨危險的境地。 先是在6月1日,最新修訂的《未成年人保護法》明確規定,校外培訓機構不得對學齡前未成年人進行小學課程教育。當天,好未來(學而思)、新東方、作業幫、猿輔導等15 家教培機構,因存在虛假宣傳或價格欺詐等違法行為,被市場監管部門處以頂格處罰,合計罰款 3650 萬元。 這波調整中,受影響最大的就是銷售相關的崗位。陶晨毅說,想要快速從線上獲取流量,以擴大市場的在線教育企業中,社群運營、輔導老師、銷售已經成為勞動密集型的勞動力,“這其中一部分屬于冗余的狀態。” 她打比方說,假設依照公司穩定的現金流預期,要招10萬個學生,快速擴大市場,流量端可能就需要觸達100萬個目標學生。為了能與學生達成更好的交流狀態,必須提前儲備好相應的人力,否則流量進來就浪費了。 一位從事品牌投放的行業人士告訴Tech星球,所有“巨惠”、“秒殺”字眼的廣告詞在法務處都會被駁回,限制使用,在線教育機構過度營銷或者虛假廣告的管控越來越嚴格。與此同時,信息流廣告、電視廣告、乃至線下地鐵電梯廣告都被大范圍暫停。 裁員的信息在5月開始席卷整個在線教育行業。一張被廣為傳播的圖片,顯示的即是在微博上打入“裁員”兩字,跟隨出現的是各大在線教育公司。  胡欣宇很不幸,成為了裁員大潮的親歷者。線上投放成本激增,再加上監管上的措施,一部分公司把思路放在線下地推上。 胡新宇所在的在線教育公司,做OMO,既是加盟的模式。他的工作就是去到全國各地不同的城市做會銷活動,賣課程電子設備及教室安裝服務。他剛來時,這還是一個新業務,但城市沒跑幾個,會銷的策略就停了。公司沒想清楚業務模式,很長的時間里,“我們一直在集體摸魚,包括大領導。” 領導提前找了部門的每個同事,告知了裁員的可能性,通知大家提前做好準備,可以提外出找新的工作。4月底,壞消息來了。 找新工作的過程整整持續了一個月,期間,胡新宇曾經面試過一些別的教育機構,但多是新開展的業務。當他詢問對方,組織架構是什么,將來可以做什么時,收到的回答就是“正在搭建,你來了就可以運行。” 他在這樣的新業務擴張上吃過虧,不愿意再冒險。果斷轉行,做起了與教育毫不相干的工作。胡新宇很明白,在業務擴張時,他們需要沖鋒陷陣,但在線教育的極不穩定性注定了,“更多時候不是在做教育,而是一種資本運作。” 到6月下旬,胡新宇更新了一個新動態。他所在的前教育公司裁員比例,從30%上升到50%,更多人被踢出了這場擴張游戲。 裁員的同時,招聘也從未停止 Larry在教育行業待了四年,行業的不穩定情緒,正蔓延至他和身邊的人身上。 他所在的頭部教育機構,公司內風平浪靜,但媒體不斷爆出裁員相關的訊息。“大家很慌,害怕失業,后來就漠然了,無論行業環境變化還是裁員都無法控制。” Larry做的工作主要就是活動、引流、轉化,但目前為止,活動幾乎都處于停滯的狀態。不少人開始謀求后路,有人開始做簡歷,考慮轉行的,都在看自己有哪些技能,適合那些行業。他已經設想好了一條退路,轉行也未嘗不可,“去阿里巴巴、字節跳動這樣的大公司做產品運營。” 劉瑾離開在線教育行業后,去了一家互聯網公司,他直接的感受是,一批K12公司的員工正在涌進其他行業。他們正在開放招聘的崗位,與K12并不對口,K12運營主要偏向社群轉化,而他們需要的是App的增長運營,但最近,他突然收到了很多K12公司的員工簡歷。 更早一些,劉瑾在一家成人商學院任職。他直接的感受是,K12是高頻剛需,按現下的打法,沒有太多在內容能發展的空間。而成人商學院是低頻非剛需,內容發揮的空間更多,成就感也更足。 一位在線教育行業人士做了一個比喻,過去的教育機構更依賴口碑傳播,更像商業化電影的邏輯,但現在,在線教育授課更像做爆款短視頻的邏輯,找到學生和家長的痛點、嗨點和興奮點。最終衡量優劣的,是身份多樣的銷售們如何完成一輪又一輪的開單、簽單、追單、光單。 由內部人士扮演的“劇本群”,自導自演的成績曬單反饋截圖,在話語中絲毫不掩蓋的焦慮傳遞,都是外行人眼中的新鮮事,而張嘉和大多數行業中的人,對此早已經習以為常,她形容為“心知肚明的常規操作,正常的運營手段”。 這種野蠻生長,在過去兩年行業的飛速增長中,已經滲透至各個細微之處。對行業的現狀充分知悉,并參與過一些特殊運營手段的張嘉,最終還是離開了。 過去一兩年,在線教育是互聯網中,名副其實的熱門大方向之一。但現在,線上廣告大多停了,大公司的地推崗位暫停招聘 ,不斷有人從行業中被迫離開,從一家在線教育公司,轉到另一家。時運不濟時,則很可能會遭遇接連兩次的裁員優化。 不斷有年輕人,帶著未酬的志向,離開了這在裁員消息反復爆出的戰場。但是,在線教育平臺的新崗位的招聘也從未停止。 所有人都意識到了,現在的在線教育行業,正處在一個復雜又重大的轉折點。教育新人與“舊人”在這樣的節點上交替,深入一場又一場的行業競爭,等待從那里再撕出一道新的口子。 應采訪者需求,周游、張嘉、李婷婷、胡欣宇、Larry、劉瑾、均為化名。 |