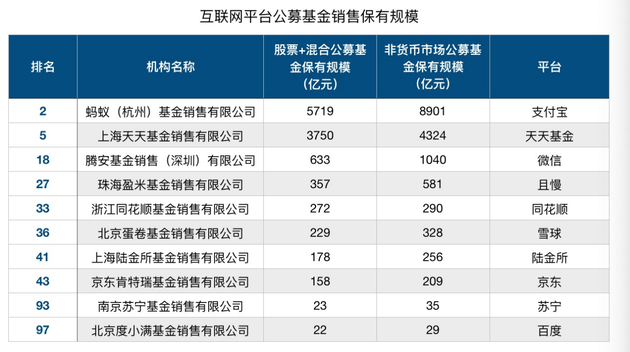

文 | 新浪財經 許旻 編輯 | 韓大鵬 互聯網巨頭的角力中,金融是不可或缺的一部分——手握巨大流量和人口紅利,阿里、騰訊、百度和京東沖在了基金代銷的第一線。他們的實力究竟如何? 近期,中國證券投資基金業協會公布了“基金成績單”。從“權益類基金保有規模”和“非貨幣基金保有規模”的兩項指標中,螞蟻基金分別位列第二和第一。但令人詫異的是,騰訊旗下的騰安基金,兩項規模分別排在第15名、第18名。與此相反差的是,2020年第四季度,騰訊微信及 WeChat 的合并月活躍帳戶數為12.25億,同比增長5.2%,創下新高。  顯然,微信用戶數的不斷增加,未給騰訊帶來更多的基金用戶。在一份#你是否在微信上買過基金#的小調查中顯示,只有10%左右人群認可微信買基金挺好用,另有60%以上的人“不知道微信可以買基金!” 在時隔多年,微信不斷加碼之下,為何騰訊依然沒能完全打開基金局面呢? 互聯網巨頭攪局基金圈 根據海通證券于今年5月發布的研報《群雄逐鹿,財富管理大時代》顯示,中國居民總財富規模從2000年的3.7萬億美元增長至2019年的78萬億美元,翻近21倍,年均增速17.4%。 在這樣的趨勢下,沉淀下巨量用戶數據后,科技大佬們不約而同地盯上了金融理財業務,基金作為其中一環,自然也是他們布局的重點,而第一步就是要拿到牌照。 2012年5月,騰訊財付通和支付寶同一時間獲得了第三方基金支付牌照。但是想要售賣基金,還必須拿下基金銷售牌照,在這點上,騰訊比阿里晚了一步。 2015年4月,螞蟻金服采用迂回的方式,間接拿下了一塊基金銷售牌照——它成為了恒生電子旗下子公司杭州數米基金銷售有限公司的控股股東,持股68.83%,而數米基金正是牌照擁有者。2017年6月,螞蟻聚寶升級為螞蟻財富,并推出“財富號”,采用開放平臺引基金公司入駐。 同在2015年4月,騰訊第二次入股擁有基金銷售牌照的好買財富,總共持有28.26%的股權。不同的是,騰訊雖然是第一大股東,但并非絕對控股方。 因此騰訊一直在籌備屬于自己的基金銷售牌照,2018年1月,騰訊全資子公司騰安信息科技(深圳)有限公司(下稱“騰安”)得到了深圳證監局的核準,可以進行基金銷售業務。于是,基金被正式納入了騰訊理財通的大版圖之中,而在此之前,其只引進了易方達、匯添富、南方基金、華夏基金等幾家公司的貨幣基金,供用戶選擇。 在“A”和“T”打得火熱的時候,“B”和“J”也沒有閑著。2018年8月,百度旗下北京百度百盈科技有限公司(下稱“百度百盈”)正式獲批基金銷售資格;比他們更早出手的是京東,2017年4月,京東金融獲得了基金銷售牌照。 “拿到了這些牌照之后,很多人期待他們(互聯網公司)攪局。”滬上一家公募基金內部人士這樣說,如同當年余額寶那樣帶來顛覆式改變。 巨頭們虎視眈眈,來勢洶洶。不過,在他們沒有入場之前,基金代銷幾乎是商業銀行的天下,第三方獨立基金銷售不算太強且參差不齊,在沒有BATJ之前,屬于東方財富旗下的天天基金一家獨大。 根據中國證券投資基金業協會數據顯示,2015年,各渠道公募基金銷售保有規模占比中,基金公司直銷最高,占據了61.90%,商業銀行占25.22%,證券公司占10.01%,獨立基金銷售機構僅2.14%,其他有0.73%;如果剔除直銷,僅對比代銷部分,商業銀行就占據了66%的份額。  好在不負期待,到了2020年,這一情況有了變化,還是從公募銷售保有規模看,基金公司直銷、商業銀行、證券公司占比都有明顯下降,分別為57.29%、23.59%和7.59%,而獨立基金銷售機構呈現爆發式增長,相關占比數據達到了11.03%,在代銷份額中切下了超過1/4的蛋糕。 螞蟻、天天基金拼殺 騰訊掉隊? 獨立基金銷售機構無疑殺出了一條新賽道,但這條賽道中的領頭羊角色,似乎與最初的期待有所差別。 2018年,當騰安拿下基金銷售牌照時,市場都認為它將成為東方財富、螞蟻金服的勁敵,等待形成“三國殺”的局面。可是經過了3年多的發展,即使依托著微信平臺,騰訊理財通的基金銷售能力卻與螞蟻、天天基金相距甚遠。 新浪財經梳理了中國證券投資基金業協會公布的最新數據,從權益類基金保有規模看,截至今年一季度,破千億的互聯網基金銷售平臺僅有兩家——螞蟻基金以5719億元斷層高居第一,第二名則是天天基金,擁有3750億元規模。騰安基金雖然排名第三,但是僅為天天基金的1/6、螞蟻基金的1/9。 如果從非貨幣基金保有規模看,截至今年一季度,破千億的互聯網銷售平臺增至3家,騰安基金剛剛1000億出頭,依然是第三名,但是第二名天天基金有4324億元,是騰安基金的4倍;螞蟻基金以8901億元穩居第一,接近騰安基金的9倍。  其余京東、蘇寧、百度更不用說,權益類基金銷售最新保有規模都比較低,分別為158億元、23億元、22億元,在所有渠道排名中,列43、93和97名,蘇寧和百度更是險險守住前百名的位置;非貨幣基金保有規模也差不多,三家分別為209億元、35億元和29億元。 “這次公布的是保有規模數據,相對發行數據而言,能夠避開贖舊買新的干擾。”上海一家公募基金公司的市場總監陳沉(化名)告訴新浪財經,而且本次剔除了貨幣基金數據,以股票+混合基金為重點指標,更有參考價值,因為很多機構會拿貨幣基金沖規模。 “如果看貨幣基金規模的話,騰訊理財通的數據很不錯。”陳沉表示,不過,騰訊理財通權益基金份額,暫時無法與螞蟻和天天基金匹敵。 就拿兩次牛市數據來看,2015年,天天基金創下7432.55億元的基金銷售紀錄(含新基金和老基金),而彼時整年新成立基金規模是1.65萬億元;到了2020年,天天基金這一銷售數據為1.3萬億元,而同年新基金發行規模則突破了3萬億元。 螞蟻基金雖然沒有具體基金銷售數據,但是對比年報同樣可見一斑。年報數據顯示,2020年東方財富金融電子商務服務業務(主要為天天基金)去年全年收入29.62億元,同比增長139.74%。而同年,螞蟻基金營業收入達到60.12億元,相比2019年同期增長2.19倍,凈利潤為9874.83萬元,同比大增156.56%。 為何騰訊還沒殺出基金重圍? “天天基金用戶群體雖然也有不少90后,但銷量更依賴于70后、80后投資者,他們已經形成了使用習慣。”滬上一家合資基金公司的渠道人士稱,相比而言,螞蟻基金支付寶入口的用戶群體更加年輕,很大一部分由90后甚至00后構成,而騰訊理財通作為基金圈后來者,瞄上的自然也是這塊年輕人的蛋糕。 2017年6月,螞蟻用了一招“財富號”,邀請了批量公募基金公司入駐。騰訊也在2018年年初拿到牌照時表示,騰訊理財通已與超過30家基金公司建立合作,未來還將連接進更多平臺和機構。前者用支付寶導流,后者用微信開局;前者將基金頻道放在了理財標簽中,后者將基金納入理財通范疇。 看起來好像沒什么不同,但是一份#你是否在微信上買過基金#的小調查顯示,60%以上的人都選了“不知道微信可以買基金”,甚至不買的投資者還在下方留言稱,“在支付寶上買不好嗎?”  上海一位基金投資者李先生對新浪財經反饋:“我不喜歡微信買基金的體驗,因為微信對我來說還是一個社交平臺,我要是買基金的話,就必須退出聊天。但是在別的平臺上,我可以邊買邊跟人微信聊天。” 他還提到,微信上的產品沒有天天基金和螞蟻上多,有很多產品想買買不了,甚至有時候還遇到過基金贖回后的錢,從零錢提現被收取了手續費,特別麻煩。 造成這種產品數量差異的原因,也許與兩者不同的打法有關。陳沉對新浪財經表示,他們日常會與螞蟻和騰訊理財通基金團隊打交道,接觸發現,螞蟻走的是全市場產品線模式,而騰訊理財通則希望自己能做“精品化”策略。 對于這點,騰訊方面回復新浪財經稱,作為騰訊官方理財平臺,騰訊理財通堅持“精選”理念,構建嚴格的基金評估篩選體系,尋求金融產品收益與風控之間的最佳平衡,持續引入更優質的金融資產。為了找出這些優質基金,理財通平臺每年都會通過實地、視頻、電話等多種形式,對基金公司以及基金經理進行千余場調研,其中基金經理一對一調研人數超過1500人。 “理財通對產品做科學合理的分類,并設計了盈利概率、最大回撤、最長回撤、創新高能力、持有期滾動平均盈利等數據來幫助投資者決策。”他們這樣說。 騰訊理財通的負責人閆敏也曾在多次公開場合中表示,理財通只選頭部金融機構進行合作。“騰訊理財通不是所有產品都賣,他們會按自己的標準篩選做準入制。”陳沉表示,只選出他們認為優質的基金供大家挑選。 但這種做法卻被一些人詬病,上述合資基金的渠道人士就對新浪財經說,因為騰訊理財通一般是以產品為基準進行評判,但是產品本身會有波動和變數,這個“產品池”的更新迭代就會很頻繁。 “比如一只產品原先達到了他們優質的標準線,但是有一段時間表現不佳,那么他們就不會給流量推薦;反之,如果優秀就會強推。可是過往業績不代表未來,他們用這些作為篩選標準,就一定能找到適合投資者的精品嗎?”該渠道人士說道。 對此,陳沉認為,騰訊理財通的基金運營力度和購買體驗的確不如螞蟻,可能是因為騰訊在金融領域走的是防御式打法,包括基金。 但居民理財大潮已至,公募基金規模屢創新高,中國基金業協會披露最新數據,截至今年5月末,基金凈值規模已至22.91萬億元。95后、00后這些后浪洶涌而來,已經把基金討論區變成了相親角,還給明星基金經理建立了粉絲后援會。 如果繼續一味地被動防御,騰訊離前方的金融隊友們,會更遠嗎? |